[桜井順×古川タク]

ベラミに行ってみたかった! Part2~奥村チヨ&欧陽菲菲

今回も京都ベラミ公演のライヴ盤からご紹介。まずは殿方悩殺の歌姫・奥村チヨの『ナイトクラブの奥村チヨ』を。意外にも彼女のライヴ盤はこれ1枚で、60年代後半の「恋三部作」で絶頂を極めていた時期の収録。奥村チヨといえば例の「あなた」が「あんなった」になる小唄調の唱法だが、ナイトクラブ公演とあってお色気もスタジオ録音より増量、「くやしいけれど幸せよ」など♪うう~ん、が聴いているだけでムズムズしてきます。「嘘でもいいから」はスタジオ版でも十分過ぎる大傑作なのだが、生だと刺激的過ぎて、こっちも我慢できないよ!(何を?)♪たまには頭を/なでなでしてぇ~んよぉ~ん……ですからね。コワモテ硬派の川内康範先生の作詞とは思えぬデレデレぶり。作曲は筒美京平だけど、メ

ロディーは「サザエさん」に似てる。プロは凄い。 奥村チヨの洋魂和才ぶりは「ラブ・ミー・トゥナイト」と「木遣りくずし」の流れで、その守備範囲の広さを証明している。前者における声量と歌唱力は圧巻で、お色気歌謡ばかりでない、真の実力派シンガーであることはご理解いただけるはず。歌の途中で「チヨ

っちゃん!」と女性の掛け声がかかるのはお客さんか、ホステスさんでしょうか。圧巻は終盤の「恋泥棒」「恋の奴隷」で、♪にーどが三度に~、や♪あなたごのみのぉ~、のキメを酔客の男性に歌わせ、調子外れっぷりをそのまま収録してるのが凄い。客席との距離がとても近く、皆さんいい気分。これ聴いたら絶対ベ

ラミに行きたくなるでしょ。 もう1人、同じ東芝から『欧陽菲菲イン・ベラミ』。冒頭、一層アップテンポになった「雨の御堂筋」で幕をあけ「おおー!」と興奮したのも束の間「ドモ、コンバンワー」と例の喋りで緊張感ダダ崩れ。中盤には「おしゃべりコーナー」もあって大丈夫か!?と心配になるが、司会の宮尾すすむとのすれ違うやり取りに会場大爆笑。宮尾「大変いい雰囲気ですね」菲菲「あ、ソデスカ」宮尾「子供の時何になりたかったですか?」菲菲「ワカラナイヨー!アタマ、カンガエナイヨ」。途中、日本のヒット曲を中国語で歌うコーナーもあり、クール・ファイヴの「逢わずに愛して」など菲菲が歌うと中華風に聴こえてくるのが面白い。さらに後半、朝丘雪路、いしだあゆみ、奥村チヨの歌真似まで披露

するが「恋の奴隷」は歌詞を忘れてメチャメチャ、これもそのまま収録されたのは凄い。酔客に歌わせるのは「オー・シャンゼリゼ」。 とはいえ欧陽菲菲は台北のレストラン・シアター「中央酒店」出身。生粋のステージ・シンガーなので、キメどころはさすが。ブラス・ロック歌謡の傑作「恋の追跡」のパワフルさはラ

イヴならではの醍醐味だ。 2人とも共通して歌っているのが「お座敷小唄」。チヨさんが得意なのは当然だが、菲菲は意味を理解しているとは思えないのにお客さんノリノリ。やっぱりお酒が入っていい調子になってくると「お座敷小唄」合唱したくなるもんなのね。 (馬飼野元宏=『映画秘宝』編集部)

●(ジャケ上)『ナイトクラブの奥村チヨ』70年7月16~18日収録。●(下)『欧陽菲菲イン・ベラミ』72年4月7・8日収録。いずれも京都ベラミ。演奏はどちらも北野タダオとアロージャズ・オーケストラ。

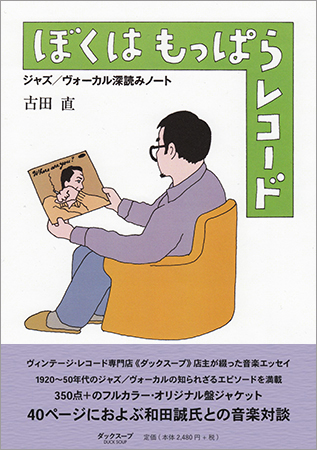

ジャズと聞くと少し入り込みづらい雰囲気がある。ジャズ専門のレコード店、ジャズ喫茶、ジャズのレコードコレクター、どれも少し気難しいような感じがしてしまう。そこにあるマナーや、そんなのも知らないの? と言われる恐怖。ぼくもそうだった。しかしそのイメージはほんの一部のコミュニティ。ジャズのレコードにそんな難しい知識はいらない。物理学のような知識も、値段の相場も、知っとかなくちゃいけない

音楽もいらない。古田直さんの『ぼくはもっぱらレコード』にはその堅苦しいジャズの雰囲気が一切ない。まるで居心地のいいレコード店で店主と一日中話をしているような本なのだ。持っているレコードはまた聴きなおしてみたくなるし、持っていないレコードは聴いてみたくなる。またそのレコードを聴くときのちょっとしたスパイスがここには詰まっている。 ピアノの鍵盤を叩く音、ギターの弦一本を弾く音、

ドラムをブラシで撫でる音。どの楽器にもその一つの音が最高の透明感で突き抜けて鳴る瞬間がある。この一瞬で胸から込み上げてくる何かがある。より良い音で聴けば小さな部屋がホールになる。タイムマシーンでもない限り当時の音は体感できない。昔のバンドを今、天国から呼ぶことはできないが、当時のオーディオは買うことが出来る。あの時代、どんな音でレコードを聴いていたのか、妄想は出来る。みんなそこへ少しでも近づきたいのだ。その魅力がこの本の古田さんの文章から伝わってくる。 最後には和田誠さんとの対談がある。ここまで当時のことを鮮明に覚えている人はいないのではないか。その話は生々しく貴重な話ばかりだった。いくら勉強しても生で体験している人にはかなわない。そしてそ

の出し惜しみしない知識に圧倒されてしまう。ジャズにはその知識によって広がりを見せる音楽や違った意味を持つものがあまりにも多い。若い人にはジャズに興味があってもなかなか手が出せない人が多いと聞く。それはこの知識が壁になっているのではないか。知らない。と答えるのは恥ずかしいことではない。知らない。と答えれば、この和田さんのように優しく答えてくれるはずだ。 ぼくはとくにジャズばかり聴いている訳ではないし、ジャズに詳しい訳でもない。しかしこの本は最後まで楽しく読むことができた。もう一度針を落としてみたくなるレコードもたくさんあった。とにかくこの本を読めばジャズの堅苦しさなんてなくなってしまうんじゃないかと思ってしまった。 (馬場正道=渉猟家)

|