この夏、シンコーミュージックから新しいディスクガイド本が発売されます。今回のテーマは「日本の男性シンガー・ソングライター」。監修は雑誌「映画秘宝」編集部の馬飼野元宏氏。いまさら本稿で馬飼野氏に関しての説明は不要と思われますが、氏の圧倒的&徹底的な分析力、その上に成り立つファクトラインの精査力、そしてアレもコレも、と幅広く&深く「愛して」しまう音楽への愛情は、なかなかフツーの人には真似

できるものではありません。その精査・解析を基本に置く氏のスタンスは、もちろん「映画秘宝」誌や「月刊てりとりぃ」での連載原稿「映画は役者で観ろ!」にて、これでもか、というほどに拝見できますが、本書は映画のみならず音楽に対しても同様のスタンスで接する馬飼野氏のバイタリティーが存分に発揮されたディスクガイド本、といえるかもしれません。 さて「日本の男性シンガー・ソングライター」とい

う大きなテーマを、本書ではタイムラインに沿う形で5つに区分しています。「フォークの登場」と題された最初のパートは、もちろん日本の音楽界で自作自演アーティストが登場し認知された時期を踏まえています。ある意味、もっとも本書のタイトルから推測できる〝馴染み深い〟パートかもしれません。 ですが、シンガー・ソングライターというアイデンティティーがその時代のみで廃れたわけでも終わったわけでもありません。70年代ポップスの時代のSSW像、ニューミュージックの隆盛と共に歌謡曲とポップスの境目を失った日本音楽界におけるSSW像、日本のロック・バンドに挟まれる形となった80年代のSSW像、さらにその後、JーPOPと呼ばれる音楽の大量消費時代を迎え、その中

に生まれた〝渋谷系〟とジャンル分けされた新しいSSW達の姿、それから近年日本の路上を賑わせた若いフォーク世代に至るまで、本書では網羅しています。 本書の選定に関しては、馬飼野氏いわく「ひとりで曲を作り、ひとりで演奏する人」という基準があったそうです。当然の結果として、ギター弾き語りというスタイルではない人も沢山掲載されていますが、実はギターという楽器と自作自演という活動形態にはもの凄く大きな相関関係があります。その詳細は別な機会に譲りたいと思いますが、そんなことに思いを巡らせながら本書を眺めるのも一興かもしれません。 そして、本書はまたしてもてりとりぃ人脈をフル稼働して制作された本でもあります。当方も「放送禁止歌」に関するコラム他で参

加させていただきました。当然の流れとしてなぎらけんいち「悲惨な戦い」に触れることになったワケですが、個人的には同時に『春歌』(74年)を取り上げる機会を貰えたことが嬉しい限りです。 日本にロックはあるのかないのか。60年代後半から音楽誌を中心に多くの議論があり、今も答えは見つかっていませんが、そんな議論を傍目にして、日本の音楽シーンには「SSW」文化がありました。そんなことも思い起こさせる一冊です。 (大久達朗=デザイナー) ーーーーーーーーーーーー ●ディスク・コレクション『日本の男性シンガー・ソングライター』監修・馬飼野元宏/シンコーミュージック・刊/A5判192頁/2310円(税込)/発売中

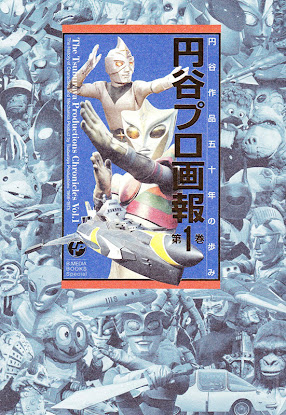

今から五十九年前に公開された怪獣映画の名作『ゴジラ』を手がけた、特技監督の故・円谷英二。この「特撮の神様」が創業した円谷プロが、ことしで五十周年を迎えた。同社が創り出したウルトラマンは、一九六六年にテレビで初放送され、以来、次々にシリーズ化され、子どもだけでなく、親の世代にも支持されつづけている。 円谷プロの歴史は、同社最大のドル箱であるウルトラマン・シリーズに並ぶ、

新たな人気番組をいかにして作るか、そのための試行錯誤のくり返しでもあった。そうした挑戦から生まれた知られざる特撮ドラマたちが、ことしから来年にかけて続々とDVD発売される。 そのなかでも興味深いのが、すでにDVDが店頭に並んでいる『恐竜大戦争アイゼンボーグ』と、来年四月に発売される『恐竜探険隊ボーンフリー』だ。いずれもウルトラマン・シリーズの制作が中断していた七十年代後半の作品で、とく

に登場人物をアニメ、恐竜やメカを実写特撮で表現したところが奇抜この上ない。また来年一月リリースの『スターウルフ』は一九七八年の作品で、宇宙を舞台にした本格SF。円谷のお家芸である宇宙船などの精巧なミニチュアも見どころで、その手作り感あふれる特撮は、CG全盛の今こそ新鮮に映るだろう。さらにTOKYO MXで再放送中の『プロレスの星アステカイザー』(七六年)は実写作品なのに、ヒーローと悪者が戦う場面だけが、毎回なぜかアニメで描かれた珍品。アニメを取り入れることで表現の幅を広げようとした異色作だ。 発売中の書籍にも、ウルトラマン・シリーズ以外の円谷作品に着目したものがある。『円谷プロ怪奇ドラマ大作戦』と続編の『円谷プロSFドラマ大図鑑』は、

数多くの出演者、スタッフに取材したところが魅力で、当事者しか知りえない秘話の数々から、テレビ草創期らしい制作現場の熱気が伝わってくる(洋泉社発行)。また竹書房発行の『円谷プロ画報』は作品を年代順に取り上げたデータブックで、番組ごとにカラーの場面写真をたくさん載せることでヴィジュアル面も充実させ、同種の書籍との差別化をはかった労作である。 番組制作の舞台裏を鋭くえぐったものでは、円谷英明著の『ウルトラマンが泣いている』が読みごたえがある(講談社現代新書)。これは創業者・円谷英二の孫で、元円谷プロの社長でもある著者が、会社経営の面から同社の歩みを記したもの。制作費がかかる特撮番組を作りつづけたことと、危うさをはらんだキャラクターの商品化ビジネスが、

かつて何度もくり返された同社の経営悪化を招いたことがよくわかる。 現在の円谷プロは、新作ドラマの制作にも取り組んでいる。ウルトラマン・シリーズの最新作『ウルトラマンギンガ』は、テレビ放送と劇場公開の両面作戦で人気の獲得をねらい、来る十月には、上川隆也主演の『怪奇大作戦ミステリーファイル』全四話が、NHKーBSプレミアムで放送される。いずれも旧作を意識しながら作られたものだが、

両作品が商業的に成功し、同社の新たな代名詞となるか注目したい。 (加藤義彦=売文業) ーーーーーーーーーーーー ●通算73番目のウルトラマンとなる『ウルトラマンギンガ』は根岸拓哉、宮武美桜、津川雅彦、木野花ほかの出演で、去る7〜8月に第1〜6話が放送済み。さらに9月7日から劇場スペシャルが全国各地で上映され、残りの5話分が、11月にテレビ東京系で放送される予定。『ウルトラマンギンガ』公式サイトはhttp://m-78.jp/ginga/

ビートルズはシビレちゃうんだから!~黛ジュン~

ビート歌謡の女王・黛ジュンのデビュー時のエピソードには、ビートルズとの関連がよく出てくる。ある日、石原裕次郎がラジオでビートルズの悪口を言っているのを聴き、たまたま裕次郎と放送局で出会ったときに「ビートルズはイカすのよ、シビレちゃうんだから」と食ってかかり、これがきっかけで石原プロ入りしたという、良く出来た話があります。 ところが、68年2月17日に東京サンケイホールで行われたデビュー1周年記念リサイタルの実況録音盤『黛ジュンリサイタル』にはビートルズ・ナンバーは収録されていない。あれっ、ビートルズ好きじゃなかったの? ただその件を除いてもこのライブ盤、けっこう中身が濃い。特にこのリサイタルのために書き下ろした楽曲のうち、実兄の三

木たかし(当時は渡辺たかし)の手による「サマー・ラヴ」のファンキーなサウンドに乗せた黒っぽいフィールはイチ推し。ビート歌謡って真夏のイメージだよね。続く8曲目「秋のバラード」はのちにシングルで出る「夕月」の原曲。B面はバンドの各メンバーをフィーチャーしつつの洋楽カ

ヴァーだが、この流れを聴くと、ビート歌謡の唱法が日本独自のものであることがよくわかる。腹から声を出す張ったヴォーカルにコブシを効かせて、ロックのコンボスタイルのリズム・セクションでグルーヴを生み出すのがビート歌謡だが、サックスの秋元薫の演奏で歌う「サニー」の英語詞は

R&B的な唱法だし、「おいしい水」はちゃんとボサノバ。その意味では、石川晶のパワフルなドラムで歌う「八木節」のほうがビート歌謡的解釈なのだ。ブルージーな旋律をもつこの民謡をダンス・ナンバーにアレンジした渡辺たかしの手腕に感服。ほかに水原弘とのデュエット「聖者の行進」も素晴らしく、リズム感覚に長けた2人のスウィングする歌いっぷり、ことにおミズのソウルフルなヴォーカルは圧巻です。 70年にリリースされた、同じサンケイホールでの『黛ジュンリサイタル70』では、ついにビートルズ・ナンバーが登場! だが「デイ・トリッパー」はセルジオ・メンデス版のアレンジで、むしろ「ヘイ・ジュード」は、ビート歌謡特有の唱法+重いノリのまま歌っているのがカッコ良か

ったりする。 ビートルズ・カヴァーよりもソウル的な解釈に寄せたヴォーカル&演奏が印象深く、ドラム・ソロに続いて始まる「天使の誘惑」のシェイクするサウンドを聴くと、ビート歌謡ってドラムが重要なのだと再認識。最大の聴き所は最後の2曲で、まず新曲として発表さ

れた「土曜の夜何かが起きる」は16ビートのファンキーな演奏に加え、タメの効いた黛ジュンのリズム解釈の素晴らしさもあって、来たる70年代ポップスへの橋渡しといえる。そして「ホワッド・アイ・セイ」の黒っぽいフィールを聞くと、もっとR&Bっぽい曲を歌わせてあげればよかったの

に!とつくづく思う。 この黛ジュンのソウル感覚は、和田アキ子とも、弘田三枝子とも(もちろんMISIAあたりとも)違う独自のもので、それはやはり「ビートルズ以降」を咀嚼した日本のポップス黎明期ならではのビート感によるものだろう。「ビートがきいてパンチがある」とはこういうことかと。ビート・ポップス黎明期の匂いを強く感じさせる2枚の盤といえよう。 (馬飼野元宏=「映画秘宝」編集部) ーーーーーーーーーーーー ■写真上「黛ジュンリサイタル」。演奏は原信夫とシャープ&フラッツ。司会は玉置宏だった模様。石原裕次郎がゲストで登場。 ■写真下「黛ジュンリサイタル 70」こちらは数年前にCD化されている。