ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ、独占インタビュー動画パート2

ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズの独占インタビュー動画、後半です。「奇跡のセカンド」と評された40年振りの再結成セカンド・アルバム『フル・サークル』の制作逸話、そして今秋発売されるサード・アルバム『マイ・ハート・イズ・ホーム』について語っています。また、ジャズに根ざした彼らの音楽的ルーツや「ロジャーの作品で一番好きな曲」といった興味深い話題も語っています。余談ですが、日本から送られた質問状をロジャーが代読し、皆が答える、というインタビューとなったため、ロジャーが司会進行役を兼ねる形になっています。アルバムに収められた美しいハーモニー同様、ここでも息の合った3人のやりとりをお楽しみ下さい。 (文・編集部)

|

|

評価が本国と日本で著しく違っている50年代から70年代にかけて活躍したアメリカの作曲家の筆頭にあがるのはロジャー・ニコルスだろう。とはいえ、アメリカでの評価が低いのではなく、むしろ日本でのものが突出して高いぶん故の違いだろう。アメリカでは常に僚友ポール・ウィリアムスとセットになって、かつほ

とんどの場合カーペンターズが語られるときに登場する程度だが、日本では何度となく雑誌で取り上げられ、作品を集めたCDがリリースされるほど人気は高い。 70年代から80年代にかけて、リーバー&ストーラー、バート・バカラック、キャロル・キング、バリー・マン、エリー・グリーンウィッチ、といった作家群が日

本のポップス愛好家によって研究の対象になったが、ニコルスは68年発表の自らのアルバム『ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークルズ・オブ・フレンズ』が87年日本において初めてCD化されるまで一部の強力なマニアに知られるのみだった。それまでニコルス自身のレコードは日本ではLPはおろかシングルも発売になっていない。作家としてクローズアップされた事もなく、すべてこのアルバムが世に出て20年後、溜まっていた水が一気に溢れ出るような勢いでSCOF及びニコルスの作品が脚光を浴びた。自身のアルバムが1枚、作品の数もそれほど多くはないにもかかわらず多くのポップス少年、少女を魅了した。 最新アルバム『マイ・ハート・イズ・ホーム』が届いた。相変わらずのニコル

ス節が堪能できる作品群は素晴らしい。曲そのものがいい事が何よりだ。これだけの曲を書ける作家が何年も一線で活躍しなかったことを不思議に思う。かえって浪費されなかったことがいまでも魅力的な曲を作り出せる背景にあるのかもしれない。 何年かぶりにこの3人のブレンドされたハーモニー

を聞いてみると、他では決して味わえないSCOF最大の魅力がこの綿菓子のようにフワフワしながらも一つになっている「魔法のかたまり」であることが改めてわかる。ジェントルというのはこのようなものを形容するときに使うべきなのだろう。 その昔ネスカフェのCMソングとして書かれた「ワン・ワールド・オブ・ユー・アンド・ミー」の透明感と力強さ両面を備えたコーラスは彼らの真骨頂である。名曲「ラヴ・ソー・ファイン」でおなじみの紅一点メリンダの声は相変わらず愛らしく魅力的でサウンドに華を添えている。スウィンギーな「ムーン・イズ・レッド」は、彼らの本格的な4ビートにのったジャズ的コーラス・ワークをさらに聞いてみたくなる。 ハート・ウォーミングで

イノセントな唯一無二のハーモニー、絶滅危惧種というべき珠玉のミドル・オブ・ザ・ロードがデビュー後45年たっても新録音で聞ける事に深く感謝したい。きっと21世紀の少年少女を魅了するだろう。 ︵宮治淳一=音楽資料館『ブランディン』管理人︶ ーーーーーーーーーーーー ●ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ「マイ・ハート・イズ・ホーム」発売・ビクターエンターテインメント/11月28日発売/紙ジャケット仕様/高音質K2HD+HQCD盤

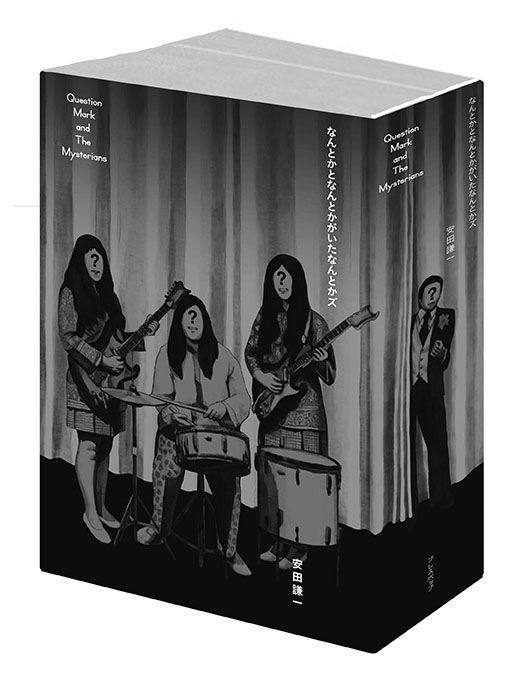

ロック漫筆家、安田謙一が最新刊を自ら語る独占インタビュー

――本日は、ここ10年間に雑誌に寄稿した原稿やライナーノーツの文章などを集めた本「なんとかと なんとかがいた なんとかズ」(プレスポップ)を出版される、ロック漫筆家、安田謙一さんにお話をお聞きいたします。まず最初に、なぜ、今、こういう本を出そうと思われたのですか? 安田 パッケージメディアがいつ無くなってもおかしくないような状況の中、パッケージ流通が健全なうち

にこういう形で「ベスト」というものを出しておかなければならないんじゃという一種の危機感、切迫感があったんです。 ――それって、まんま山下達郎が『OPUS』に寄せたインタビュー発言じゃないですか? 安田 ええ、そうです。まんまです。 ――表紙を坂本慎太郎さんが手がけてらっしゃいますね。 安田 ゆらゆら帝国の、今

にして思えば、最後のツアーで大阪に来られた時に楽屋で「次の本の表紙を描いてください」とお願いしたのを律儀に覚えていてくださいました。 ――図案は安田さんからのリクエストですか? 安田 いえ。書名だけ伝えて、それに対する完璧な坂本さんのリアクションです。表紙だけの為に買っても損はない、と思います。文章は模様だと思ってください。 ――ペーパーバックで軽い

ですが、464頁というヴォリュームは凄いですね。 安田 世にはびこる断捨離ムードに立ち向かっています。 ――この10年は安田さんにとってどんな時代でしたか? 安田 ちょうど前の仕事を辞めて、フリーになって、ロック漫筆家と名乗って文章を書いた時期です。おっ、これで食えるんだ、と思った時代を経て、やっぱり食えんわな、と気づかされる、

そんな10年でした。 ――一冊目の「ピントがボケる音」(国書刊行会)と一番の違いは。 安田 今回は原稿をすべて自分でチョイスしました。短いものを含めて、全部で3000ほど書きましたが、そのうちの、最初は1000に絞って、さらに300強という数に落ち着きました。 ――本になったものを読んで、どんな感想をお持ちですか? 安田 よく(世に)出たな、という気持ちもありますが、いつも、こういう風にまとめよう、と思ってもいました。この時勢、いろんな意味で特殊な本だと思いますが、こういうモノが好きな人は責任を持って買ってください。よろしくお願いいたします。 (インタビュー構成=週刊 不老不死編集部)

|

|